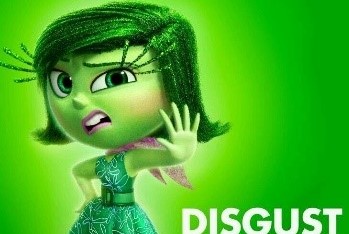

In passato erano già stati effettuati diversi studi volti a trovare un collegamento tra linguaggio e i neuroni motori. La maggior parte degli studi comportamentali a favore della teoria motoria cercano di dimostrare come le rappresentazioni motorie e le rappresentazioni concettuali interagiscono tra loro e, soprattutto, come le prime siano in grado di influenzare le seconde. In un esperimento per dimostrare che le parole automaticamente attivano la rappresentazione motoria, Glover e colleghi (2004) mostrarono ai partecipanti il nome di un oggetto grande o piccolo (ad esempio mela o uva). Il compito dei partecipanti era quello di leggere il nome dell’oggetto e subito dopo raggiungere ed afferrare un oggetto target presente sul tavolo (grasping movement). I risultati mostrarono che l’apertura della mano durante il movimento di grasping era influenzato dalla parola che veniva letta in precedenza: se veniva letto il nome di un oggetto grande, i partecipanti aprivano la mano di più rispetto a quando leggevano il nome di un oggetto piccolo. Questo indipendentemente dalla dimensione dell’oggetto target che dovevano afferrare. Questo esperimento, insieme a molti altri (Glenberg e Kaschak, 2002; Brass et al., 2001, Craighero et al., 2002; Tucker e Ellis, 2004; Bub et al., 2008) vennero utilizzati come prova del fatto che il nostro sistema motorio si attiva automaticamente quando leggiamo determinate parole. Il meccanismo appena descritto, funziona anche con le emozioni? In questi ultimi anni è stata condotta una serie di esperimenti allo scopo di verificare se le stesse strutture corticali che si attivano quando un individuo prova un’emozione si attivino anche quando questi osserva un’emozione simile in un’altra persona. Due sono state le emozioni particolarmente studiate: il disgusto e il dolore. Il disgusto, pur non essendo riconosciuto da tutti come un’emozione di base, appare presente negli esseri umani indipendentemente da sesso, razza e classe sociale, tanto che già Charles R. Darwin lo considerava una delle emozioni fondamentali della specie umana. Studi di fMRI (Risonanza Magnetica funzionale) hanno mostrato che i centri nervosi che si attivano maggiormente quando una persona prova disgusto sono l’insula, l’amigdala e la corteccia del cingolo anteriore. Ma cosa avviene quando noi osserviamo una persona che esprime disgusto? Quali aree si attivano? Esiste un meccanismo specchio per il disgusto? Per rispondere a queste domande, è stato condotto un esperimento di fMRI che si basava su due condizioni sperimentali. Nella prima, ai soggetti era chiesto di annusare odori piacevoli, neutri o disgustosi, mentre nella seconda essi dovevano osservare l’espressione facciale di individui che, avendo annusato le stesse sostanze, esprimevano le emozioni relative. In accordo con i dati precedenti si è trovato che la stimolazione olfattiva con stimoli disgustosi (odore di uova marce) provocava attivazioni principalmente nell’insula, nell’amigdala e nella corteccia del cingolo anteriore. La stimolazione visiva con facce che esprimevano disgusto attivava varie aree corticali visive, l’insula anteriore di sinistra (ma non l’amigdala) e il cingolo anteriore. Il risultato più importante dell’esperimento è stato che le attivazioni dovute alla stimolazione con stimoli olfattivi disgustosi e quelle dovute a espressioni facciali che esprimevano disgusto evidenziavano una localizzazione identica nell’insula anteriore e nel cingolo. Appare, quindi, che tanto l’insula quanto il giro del cingolo contengono neuroni che si attivano sia durante l’esposizione a un odore disgustoso sia durante l’osservazione del disgusto in altri. Queste strutture appaiono dotate di un meccanismo specchio che trasforma stimoli visivi con contenuto emotivo in pattern viscero-motori tipici dell’emozione osservata (Gallese, Keysers, Rizzolatti 2004). Oltre che con il disgusto, attivazioni nell’insula anteriore e nella corteccia anteriore del cingolo sono state ottenute studiando soggetti che provavano dolore o immaginavano che un’altra persona provasse un dolore simile. Come lo studio sul disgusto anche questo studio di fMRI si componeva di due condizioni sperimentali. Nella prima si applicava alla mano dei soggetti (tutti di sesso femminile) uno stimolo elettrico leggermente doloroso mediante due piccoli elettrodi; nella seconda, i soggetti vedevano gli stessi elettrodi applicati alla mano del loro fidanzato. Ai soggetti era detto che il fidanzato avrebbe ricevuto lo stesso stimolo doloroso che loro avevano sentito. I risultati hanno mostrato che gli stessi siti dell’insula anteriore e della corteccia del cingolo che si attivavano durante la sensazione dolorosa, si attivavano anche quando i soggetti pensavano che i loro fidanzati provassero dolore (Sing-er, Seymour, O’Doherty et al. 2004). Come il disgusto anche il riconoscimento del dolore in altri è legato all’attivazione delle strutture che entrano in funzione quando è l’individuo che osserva a provare dolore in prima persona. Il riconoscimento del dolore altrui risulta quindi mediato da un meccanismo specchio. Ciò significa che io non capisco il disgusto ma io sento il disgusto, quindi io non capisco un’emozione, ma la sento. Quindi io ho due modi per capire ciò che mi circonda: uno oggettivo, che implica il ragionamento logico-inferenziale e la conoscenza (ad esempio la matematica, il volo di un uccello…) e l’altro che nasce da dentro noi stessi e che io posso capire perché l’altro è come me (se tu provi dolore lo provo anch’io). Questa è l’empatia. “In ogni azione, oltre al ciò che si fa, conta l’intenzione: il perché la si fa“ (Rizzolatti, 2004). “Prendere un bicchiere”, equivale ad agire. “Come lo prendo” è fondamentale per capire l’intenzione. Se per bere, per brindare, o per scagliarlo contro il mio interlocutore, per esempio. E sono i neuroni specchio che ci rivelano l’intenzione in tempo reale, per cui siamo pronti a coprirci la faccia se chi ci sta dinanzi ha intenzioni aggressive, perché riconosciamo i segni tipici dell’ “intenzione aggressiva”. Empatia significa dunque entrare nei panni degli altri sintonizzando il nostro cervello con quello di chi ci sta intorno. Vittorio Gallese è uno degli scienziati italiani scopritori dei neuroni specchio, secondo il quale alla base dell’empatia ci sarebbe un processo di “simulazione incarnata” (Gallese, 2005), vale a dire un meccanismo di natura essenzialmente motoria, molto antico dal punto di vista dell’evoluzione umana, caratterizzato da neuroni che agirebbero immediatamente prima di ogni elaborazione più propriamente cognitiva. Si tratterebbe di un meccanismo automatico e diretto che, secondo l’interpretazione degli scienziati, consente di comprendere le azioni altrui senza che sia necessario un atto riflessivo, linguistico o verbale (processo inferenziale), ma solo basandosi sulle proprie competenze motorie. Senza i neuroni specchio si osserverebbe il prossimo ‘a distanza’, senza una vera partecipazione e quindi senza una comprensione profonda di ciò che sta avvenendo. Tale meccanismo non vale solo per le azioni, ma anche per le emozioni. Abbiamo visto che dal punto di vista neuronale, non vi è differenza se si provano emozioni in prima persona o se a provarle è un altro soggetto: le aree della corteccia cerebrale che si attivano nei due casi sono le stesse. Per Gallese ciò costituirebbe la dimostrazione dell’esistenza di un meccanismo specchio in grado di codificare l’esperienza direttamente in termini emozionali. Ciò non significherebbe che senza i neuroni specchio non saremmo in grado di discriminare le emozioni altrui, bensì che queste sarebbero prive della loro ‘coloritura emotiva’. Secondo la prospettiva degli autori, il sistema della simulazione incarnata pone una comprensione degli altri in termini fenomenologici: permette di percepire “l’altro oggettuale” come un “altro se stesso”. In questo senso, il livello fenomenologico è definito come ‘livello empatico’, intendendo l’empatia nell’accezione ampia di legame immediato e interpersonale. Nello specifico, si tratterebbe della «[…] capacità di stabilire un legame affettivo interpersonale dotato di significato», che riguarda la comprensione del modo in cui agiscono gli altri, delle emozioni e sensazioni che manifestano. CRITICA ALLA TEORIA DEI MIRROR NEURONS Alcuni ricercatori, pur non negando che ci sia un’attivazione delle regioni motorie, sostengono che questa risonanza potrebbe essere la conseguenza di una connessione associativa con aree concettuali. In altre parole, quando osserviamo un’azione, prima verrebbe attivata l’area concettuale non-motoria che elabora le informazioni che riguardano il significato dell’azione e che ci permette di comprendere l’azione, e solo in un secondo momento, tramite connessioni associative, viene attivata l’area premotoria. Per dimostrare ciò sono stati condotti esperimenti che hanno osservato come veniva compiuto un compito in soggetti con lesioni all’emisfero cerebrale sinistro e veniva loro chiesto di spiegare il significato dell’azione compiuta. Se il riconoscimento e l’esecuzione di un’azione si basano sullo stesso meccanismo neurale, come sostiene la teoria motoria, allora entrambe le abilità dovrebbero essere compromesse quando le strutture neurali motorie e premotorie sono danneggiate (Pazzaglia et al., 2008). Al contrario, numerosi studi mostrano doppie dissociazioni tra riconoscimento di azioni e esecuzione di azioni (Rumiati et al., 2001; Negri et al., 2007; Kalénine et al., 2010; Urgesi et al., 2014). Questo significa che ci sono pazienti che non sono in grado di eseguire correttamente un’azione, ma sono però in grado di comprendere e interpretare le azioni altrui (Vannuscorps e Caramazza, 2016) e viceversa. Questi risultati vanno in direzione opposta rispetto a coloro che sostengono la teoria pura dei neuroni specchio e suggeriscono quindi che l’informazione concettuale delle azioni è astratta ed è rappresentata nel lobo temporale e non nelle aree motorie e premotorie come sostiene la teoria motoria. CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA TEORIA DEI NEURONI SPECCHIO Le applicazioni di questa scoperta sono molteplici e spaziano dal campo medico a quello sociale. In campo sociale la valutazione parte dal presupposto di Rizzolatti che, pur essendo innato, il meccanismo dei neuroni specchio può essere modificato dalla educazione e dalla società. L’essere umano possiede il vantaggio di un meccanismo biologico che ci fa sentire vicino agli altri e ci fa capire gli altri come se fossimo noi stessi. Questo meccanismo, tuttavia, è a rischio perché può essere soggetto a modificazioni. Intuitivo e cognitivo, empatia e cultura, si influenzano a vicenda. Posso con il ragionamento capire ciò che non “sento” attraverso i neuroni specchio, e viceversa posso bloccare attraverso un percorso razionale e culturale l’azione dei neuroni specchio. Questo spiega perché l’empatia si attiva maggiormente , come a cerchi concentrici, verso coloro che ci hanno insegnato a considerare simili a noi: i familiari, i vicini di casa, i concittadini, quelli che appartengono alla stessa religione, allo stesso partito, o tifano verso la stessa squadra di calcio. E viceversa possono venire inibiti nei confronti di chi viene considerato un diverso: l’appartenente a un’altra tribù, quello che ha un altro colore di pelle, lo schiavo o l’ebreo. Il nazismo, su questa radice culturale di diversità, ha innestato una potente campagna denigratoria che descriveva l’ebreo come un appartenente a un’altra razza, un subumano, equiparandolo a un animale repellente. Questo potrebbe spiegare (Simon Baron Cohen La scienza del male: l’empatia e le origini della crudeltà Raffaello Cortina editore, 2012) come mai l’efferatezza nazista fosse accettata, se non coadiuvata, da tante persone “perbene”, che ritenevano di avere un alto senso morale, madri affettuose, padri di famiglia rispettabili, cittadini esemplari –e questo vale anche per le leggi razziali in Italia. L’aver trasformato gli ebrei in diversi, in non appartenenti alla razza umana, in animali pericolosi, aveva prodotto una totale insensibilità verso la loro sofferenza. I neuroni specchio, insomma, potrebbero essere attivati o disattivati da fattori culturali. È questa l’ultima frontiera della ricerca di Rizzolatti, che aiuta a comprendere anche i grandi cambiamenti sociali della nostra epoca, sempre più tendente all’individualismo e all’egoismo. E in una società che ci spinge all’egoismo, alla competizione, e quindi alla fretta dovremmo esercitarci a rallentare, magari fermarci proprio, capire che la vera vittoria sta nel non tradire ciò che sentiamo e che ci spinge verso l’altro, anche se questo ci costringe a cambiare. Non ce lo dicono i manuali di self help o di evoluzione personale, ma il nostro stesso cervello. Le modalità secondo cui questo meccanismo inibitorio o attivatorio da parte della cultura agisca sui neuroni specchio ancora non è stato identificato, ma quando lo sarà potrà portare a una vera e propria rivoluzione nella vita sociale e nelle terapie delle malattie psichiatriche. Noi passiamo la vita a imitare, apprendiamo fin da bambini attraverso l’imitazione e tendiamo a ripetere gli stessi pattern di comportamento di quelli a cui siamo esposti. Questo è il motivo per cui, spesso, i comportamenti violenti o sbagliati dei bambini sono una conseguenza dell’ambiente familiare malsano in cui hanno vissuto. Ci sono poi le implicazioni di questa teoria in campo medico-riabilitativo. Pensiamo per esempio a chi tiene ingessato per lungo tempo gli arti inferiori: quando toglie il gesso non riuscirà a camminare immediatamente come prima ma tenderà a mantenere la postura che aveva quando era ingessato. Questo avviene perché durante il periodo di immobilità degli arti si attivano i neuroni del circuito motorio “parassita” che vanno a sostituire il circuito “giusto”. Mostrare filmati (meglio ancora se del soggetto stesso) in cui cammina normalmente, velocizza il ripristino del circuito motorio normale e, quindi, accorcia i tempi della riabilitazione. Nel futuro sulla base di questa teoria si possono pensare diversi interventi riabilitativi: nelle paresi, ad esempio, l’attivazione dei neuroni motori residui attraverso l’immagine potrebbe offrire una speranza di recuperare una certa mobilità. Altre possibilità di studio possono avvenire anche per alcune patologie psichiatriche, come il Disturbo Narcisistico di personalità o Borderline o nell’autismo e in generale nei disturbi del Cluster B, dove il tratto caratterizzante, cioè la mancanza di empatia, potrebbe essere dovuto ad un impoverimento o ad una mancanza dei neuroni specchio. Dunque sarebbe il circuito cerebrale dell’empatia che risulta ipoattivo in persone affette da disturbo borderline, antisociale o narcisistico di personalità. Baron-Cohen individua, nei soggetti affetti da questi disturbi, un punteggio zero negativo dell’empatia. Questo li rende incapaci di capire la propria mente in termini di emozioni e sentimenti e di sintonizzarsi su quella dell’altro, che è trattato freddamente e cinicamente come un oggetto concreto e perciò può subire efferate violenze per banali motivi. Un’altra prova di quanto sopra esposto deriva dall’osservazione che nei bambini con sindrome di Asperger, studi di neuroimaging hanno evidenziato il fatto che i neuroni specchio non si attivano adeguatamente in risposta a stimoli esterni: quando parlano senza filtri o non riescono a leggere i segnali emotivi, ad esempio. Infatti essi faticano a comprendere i sentimenti altrui e mancano, appunto, di empatia. Queste idee portano direttamente all’ipotesi che qualche disfunzione nel sistema dei neuroni specchio potrebbe essere implicata nella generazione della costellazione di caratteristiche cliniche che costituiscono la sindrome autistica. L’ipotesi più basilare sarebbe che ci sia un fallimento o una distorsione nello sviluppo del sistema dei neuroni specchio. Ciò potrebbe essere dovuto a cause genetiche o ad altre cause endogene, a condizioni esterne avverse al funzionamento dei sistemi specchio o ad alcune interazioni tra questi. I deficit sociali dell’autismo sarebbero da ricondurre a un malfunzionamento del sistema specchio e l’emergere di una tale disfunzione nelle fasi più precoci dello sviluppo darebbe origine a una cascata di effetti. L’incompetenza sociale dell’autismo deriverebbe da un deficit nella capacità di simulare le azioni degli altri e, di conseguenza, capire le loro azioni “come se fossi io a farle”. Inoltre, in generale, gli autori hanno rilevato delle attivazioni dei neuroni specchio più deboli e più lente nella risposta dei soggetti con autismo rispetto al gruppo di controllo. Benché non tutti gli studiosi siano concordi con tale ipotesi eziopatogenica dell’autismo ed altre ricerche non la abbiano confermata, tuttavia la teoria degli specchi infranti resta comunque una teoria interessante che in parte spiega alcune disfunzioni tipiche dell’autismo. L’individuazione di un malfunzionamento nel sistema specchio come deficit di base della sindrome autistica e la conseguente alterazione del meccanismo di simulazione incarnata come spiegazione dell’incapacità dei soggetti autistici di rispecchiarsi negli altri e conseguentemente di interagire adeguatamente con i propri interlocutori, fornisce infatti una spiegazione anche della compromissione delle abilità alla base della competenza sociale. Bibliografia

LA SIMULAZIONE INCARNATA

LA TEORIA DEGLI SPECCHI INFRANTI

INDIRIZZO

CONTATTI

DR.SSA GAIA GUGGERI

Como, Via Mentana 23 B

Saronno, Via Ramazzotti 20 C

Medico Chirurgo

Psichiatra Psicoterapeuta

DOVE NASCE L’EMPATIA: I MIRROR NEURONS E LE EMOZIONI

DOVE NASCE L’EMPATIA: I MIRROR NEURONS E LE EMOZIONI

30/11/2020 23:59

30/11/2020 23:59

Dr.ssa Gaia Guggeri

Dr.ssa Gaia Guggeri //www.gaiaguggeri-psichiatra.it/favicon.png

Neuroni specchio, mirror-neurons, basi-biologiche-dellempatia, empatia, emozioni, autismo,

Una seie di esperimenti ha verificato che se le stesse strutture corticali che si attivano quando un individuo prova un’emozione si attivino anche quando ques

- 10 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE

- LA SINDROME AFFETTIVA STAGIONALE

- L’ANIMA FERITA E IL CORPO: MODALITA’ DI RELAZIONE TERAPEUTICA

- I RIMEDI NATURALI SONO SEMPRE LA SOLUZIONE MIGLIORE?

- LE BENZODIAZEPINE O ANSIOLITICI: MECCANISMO D'AZIONE ED EFFETTI COLLATERALI

- NEUROBIOLOGIA DEI DISTURBI D’ANSIA

- STORIA DELLE BENZODIAZEPINE: UNA SCOPERTA EPOCALE

- DEPRESSIONE E MENOPAUSA

- Depressione nell'anziano: cosa è cambiato con la pandemia?

- I MECCANISMI PSICOLOGICI CHE CI FANNO DIRE NO AL VACCINO ANTI COVID-19

- NATURALE MA NON INNOCUO GLI ANTIDEPRESSIVI “NATURALI”: IPERICO VERSUS SSRI

- DOVE NASCE L’EMPATIA: I MIRROR NEURONS E LE EMOZIONI

- I NEURONI SPECCHIO

- FARMACOLOGIA E PSICOTERAPIA: UN MODELLO DI INTERVENTO INTEGRATO

- TEORIE NEUROBIOLOGICHE DELLA DEPRESSIONE

- TECNICHE DI NEUROIMAGING

- TERAPIA INTEGRATA: UN MODELLO DI INTERVENTO PER LA DEPRESSIONE

- TERAPIA A DISTANZA O DISTANZA TERAPEUTICA?

- FASE 2: QUALI PROBLEMI DOVREMO AFFRONTARE?

- 6. DOTTORE.... MA E’ VERO CHE?

- 5. 21 DOMANDE SULLA DEPRESSIONE

- 4. EFFETTI COLLATERALI DEGLI ANTIDEPRESSIVI

- 3 ANTIDEPRESSIVI: COME AGISCONO, PER COSA SI UTILIZZANO, QUALI SONO?

- 1. ANTIDEPRESSIVI: PER NON AVERNE PAURA IMPARIAMO A CONOSCERLI

- 2. COME COMUNICANO TRA DI LORO I NEURONI?

- PSICOFARMACO E ALLEANZA TERAPEUTICA

Iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi di Como n° 4981 - Iscritta all'Albo degli Psicoterapeuti di Como

P. IVA n. 03399270135