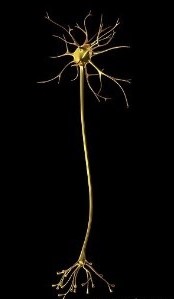

Negli anni ’90 presso l’Istituto di Neurofisiologia di Parma, un gruppo di scienziati guidati dal professor Giacomo Rizzolatti, compì ricerche sui neuroni motori della scimmia e scoprì un tipo di neuroni che avevano la caratteristica di attivarsi -sia quando la scimmia afferrava un oggetto - sia quando vedeva una persona che afferrava l’oggetto. Questa scoperta ha rilevato una coincidenza tra parte visiva e parte motoria del cervello. MA COSA SONO I NEURONI? Il nostro sistema nervoso cerebrale è costituito da particolari cellule, dette neuroni, che hanno un corpo cellulare e una “coda” con la quale comunicano con gli altri neuroni. Questi neuroni costituiscono una rete e “parlano” tra di loro, cioè generano dei potenziali elettrici che si chiamano “potenziali d’azione”, che sono tutti uguali tra di loro. Quando un neurone si attiva, “spara” (“spiring”) e produce questi potenziali. Questo linguaggio è comune sia per i potenziali motori che per quelli visivi. In pratica, i nostri recettori trasformano gli stimoli esterni in segnali e questi segnali poi viaggiano nel Sistema Nervoso. COME SONO STATI SCOPERTI QUESTI NEURONI? SCOPERTA VOLUTA O FORTUNATA? Come sostiene lo stesso Rizzolatti, il suo gruppo non stava cercando questo gruppo neuronale. La loro ricerca si basava sullo studio di ogni singolo neurone per osservare con quale particolare stimolo specifico “sparasse”, sulla base dell’idea che ogni neurone ha una storia da raccontare. Ma la scienza, non supportata dalla genialità, non ha gran successo. Infatti normalmente il sistema motorio, in questo caso della scimmia, viene studiato come se fosse una macchina, valutando quindi dimensioni quali la velocità, la forza, l’accelerazione. Rizzolatti, invece utilizzò un approccio etologico, proprio per la sua idea che ogni neurone avesse una storia da raccontare. Negli studi sulla scimmia, egli utilizzò quindi il gioco (ad esempio le dava da mangiare, le sottraeva il cibo, lo spezzava davanti a lei, guardava come mangiava e quale espressione avesse se il cibo era cattivo ecc.…). Da queste osservazioni, venne compiuto un esperimento che consisteva in vari step. 1.Inizialmente si face afferrare ad una scimmia macaco (primate con alto grado di socialità) una arancia: ovviamente il neurone dell’afferramento sparava, cioè si attivava. 2. In seguito si fece vedere alla scimmia una persona postale di fronte che afferrava il frutto: il neurone della scimmia si attivava e partiva una scarica. 3. Successivamente la persona rifaceva lo stesso gesto ma mimandolo, cioè senza la presenza della arancia: il neurone non si attivava perché per una scimmia il gesto mimato non ha senso e quindi il neurone non “spara”. 4. Infine, dopo averle fatto vedere l’arancia, gliela si nascondeva alla vista e la persona effettuava il gesto di afferrarla, quindi la scimmia vedeva solo il gesto di muovere il braccio: il neurone si attivava. Questo perché questo neurone, pur essendo un neurone dell’afferramento riesce a rappresentarsi l’azione, cioè vi è la trasformazione di una rappresentazione visiva in una rappresentazione motoria. Questi neuroni vennero chiamati “neuroni specchio” o “mirror neurons”, proprio per enfatizzare questa loro capacità di rispecchiare una specifica azione motoria nel cervello dell’osservatore. E NELL’UOMO? L’uomo è un animale eminentemente sociale la cui vita dipende dalla capacità di capire cosa fanno gli altri, comprendendone le intenzioni e interpretandone i sentimenti. Senza questa capacità gli esseri umani non riuscirebbero a interagire gli uni con gli altri, né tanto meno a creare forme di convivenza sociale. Secondo il punto di vista tradizionale, le azioni degli altri, come pure le loro intenzioni e le loro emozioni, sono comprese mediante un processo inferenziale, cioè logico, sostanzialmente simile a quello che usiamo per individuare le cause di fenomeni puramente fisici. In base a questo punto di vista, quando osserviamo una persona agire, il nostro sistema nervoso capta, mediante la vista e le altre modalità sensoriali, una serie di informazioni che un complesso apparato cognitivo elabora e paragona con precedenti esperienze simili. Alla fine di questo processo l’osservatore ha capito cosa fanno gli altri e quali sono le loro intenzioni. La scoperta dei mirror neurons ha messo in luce l’esistenza di un meccanismo di comprensione grazie al quale le azioni eseguite dagli altri, captate dai sistemi sensoriali, sono automaticamente (quindi senza la necessità di un processo logico-deduttivo) trasferite al sistema motorio dell’osservatore, permettendogli così di avere una copia motoria del comportamento osservato, quasi fosse lui stesso a eseguirlo. Per avere un’idea del meccanismo neurofisiologico alla base di questa comprensione consideriamo un esempio che propone proprio Rizzolatti. Pensiamo a cosa succede quando afferriamo una tazzina di caffè: quando compiamo quest’azione sappiamo cosa stiamo facendo. Tale conoscenza corrisponde all’attivazione di una serie di neuroni motori che preparano l’atto dell’afferrare la tazzina. Quando osserviamo un altro soggetto che afferra una tazzina, gli stessi neuroni motori che si sono attivati durante il nostro atto motorio si attivano di nuovo, dandoci così la rappresentazione motoria (detta anche atto motorio potenziale) dell’atto compiuto dall’altro. Io quindi capisco cosa l’altro sta facendo perché l’atto motorio potenziale generato dall’osservazione dell’altro corrisponde a quello che io genero volontariamente quando preparo o eseguo lo stesso atto. Ecco in breve il meccanismo specchio. I NEURONI SPECCHIO SONO INNATI O ACQUISITI? Questa domanda è stata ed è tutt’ora molto dibattuta. Anche in questo caso ci viene in aiuto l’attività sperimentale. In un primo studio è stata esaminata l’intensità di attivazione del sistema specchio in ballerini di danza classica, in esperti di capoeira e in persone che non avevano mai danzato. Lo scopo dell’esperimento era quello di stabilire se le aree cerebrali di pertinenza del sistema specchio si attivavano in maniera diversa secondo l’esperienza nella danza dei vari individui. I risultati hanno mostrato che l’osservazione di passi di capoeira attiva il sistema dei neuroni specchio maggiormente negli esperti di capoeira rispetto ai ballerini classici e ai principianti. Viceversa, l’attivazione nei ballerini classici era maggiore quando osservavano un balletto classico rispetto alla capoeira. Questo esperimento (in realtà molto più complesso e articolato) ci farebbe propendere per la teoria dell’apprendimento, confermata da molti altri esperimenti ( es. il bambino che gattone, le cui aree motorie non si attivano se vede bambini camminare ma si attivano se li vede gattonare). La maggior parte degli autori, tuttavia, sono convinti che c’è una piccola quantità di neuroni specchio che sono presenti alla nascita e sono quelli che permettono il rapporto madre – bambino immediato. C’è l’esperimento classico di Meltzoff che lo dimostrerebbe: se ad un neonato appena uscito dal grembo materno gli si mostra la lingua lui risponde protrudendo la lingua: quindi ha già dei meccanismi sociali di risposta, probabilmente legati ai neuroni specchio. ll sistema dei neuroni specchio è, quindi, considerato una delle più grandi scoperte del ‘900. Esso implica l’esistenza di un meccanismo che consente all’uomo di comprendere immediatamente il significato delle azioni altrui. Oggi il mondo scientifico conosce la sua organizzazione anatomica e il suo funzionamento. Esistono, però, varie lacune, ad esempio capire il modo in cui si sviluppa, o se questi neuroni siano innati o meno. Per questo, il sistema specchio è rimane ancora oggi oggetto di studio per molti ricercatori.

INDIRIZZO

CONTATTI

DR.SSA GAIA GUGGERI

Como, Via Mentana 23 B

Saronno, Via Ramazzotti 20 C

Medico Chirurgo

Psichiatra Psicoterapeuta

I NEURONI SPECCHIO

I NEURONI SPECCHIO

30/11/2020 23:36

30/11/2020 23:36

Dr.ssa Gaia Guggeri

Dr.ssa Gaia Guggeri //www.gaiaguggeri-psichiatra.it/favicon.png

neuroni-specchio, mirror-neurons, neurofisiologia, neurobiologia,

La scoperta dei neuroni specchio ha permesso di rilevare una coincidenza tra parte visiva e parte motoria del cervello. Esso implica l’esistenza di un meccani

- 10 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE

- LA SINDROME AFFETTIVA STAGIONALE

- L’ANIMA FERITA E IL CORPO: MODALITA’ DI RELAZIONE TERAPEUTICA

- I RIMEDI NATURALI SONO SEMPRE LA SOLUZIONE MIGLIORE?

- LE BENZODIAZEPINE O ANSIOLITICI: MECCANISMO D'AZIONE ED EFFETTI COLLATERALI

- NEUROBIOLOGIA DEI DISTURBI D’ANSIA

- STORIA DELLE BENZODIAZEPINE: UNA SCOPERTA EPOCALE

- DEPRESSIONE E MENOPAUSA

- Depressione nell'anziano: cosa è cambiato con la pandemia?

- I MECCANISMI PSICOLOGICI CHE CI FANNO DIRE NO AL VACCINO ANTI COVID-19

- NATURALE MA NON INNOCUO GLI ANTIDEPRESSIVI “NATURALI”: IPERICO VERSUS SSRI

- DOVE NASCE L’EMPATIA: I MIRROR NEURONS E LE EMOZIONI

- I NEURONI SPECCHIO

- FARMACOLOGIA E PSICOTERAPIA: UN MODELLO DI INTERVENTO INTEGRATO

- TEORIE NEUROBIOLOGICHE DELLA DEPRESSIONE

- TECNICHE DI NEUROIMAGING

- TERAPIA INTEGRATA: UN MODELLO DI INTERVENTO PER LA DEPRESSIONE

- TERAPIA A DISTANZA O DISTANZA TERAPEUTICA?

- FASE 2: QUALI PROBLEMI DOVREMO AFFRONTARE?

- 6. DOTTORE.... MA E’ VERO CHE?

- 5. 21 DOMANDE SULLA DEPRESSIONE

- 4. EFFETTI COLLATERALI DEGLI ANTIDEPRESSIVI

- 3 ANTIDEPRESSIVI: COME AGISCONO, PER COSA SI UTILIZZANO, QUALI SONO?

- 1. ANTIDEPRESSIVI: PER NON AVERNE PAURA IMPARIAMO A CONOSCERLI

- 2. COME COMUNICANO TRA DI LORO I NEURONI?

- PSICOFARMACO E ALLEANZA TERAPEUTICA

LA SINDROME AFFETTIVA STAGIONALE

2025-09-26 20:51:00

2025-09-26 20:51:00

Dr.ssa Gaia Guggeri

Dr.ssa Gaia Guggeri //www.gaiaguggeri-psichiatra.it/favicon.png

10 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE

2025-10-10 23:52:00

2025-10-10 23:52:00

Dr.ssa Gaia Guggeri

Dr.ssa Gaia Guggeri //www.gaiaguggeri-psichiatra.it/favicon.png

L’ANIMA FERITA E IL CORPO: MODALITA’ DI RELAZIONE TERAPEUTICA

2025-05-08 21:28:00

2025-05-08 21:28:00

Dr.ssa Gaia Guggeri

Dr.ssa Gaia Guggeri //www.gaiaguggeri-psichiatra.it/favicon.png

Iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi di Como n° 4981 - Iscritta all'Albo degli Psicoterapeuti di Como

P. IVA n. 03399270135