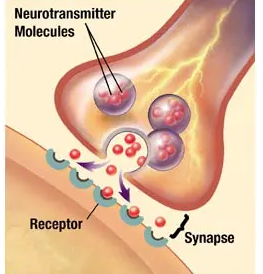

I neuroni comunicano tra di loro attraverso strutture altamente specializzate chiamate sinapsi. Queste sinapsi possono essere elettriche o biochimiche. Nel caso degli psicofarmaci facciamo riferimento a sinapsi biochimiche. La sinapsi è composta da alcuni elementi principali: Tale interazione dà origine a una cascata di segnali che porta a una determinata risposta biologica. I neurotrasmettitori possono essere eccitatori (dopamina, noradrenalina, serotonina) oppure inibitori (GABA). QUALI SONO LE CAUSE BIOCHIMICHE DELLA DEPRESSIONE? Dal punto di vista biochimico, è ormai comprovato da numerose ricerche scientifiche che la causa della depressione sia imputabile al ruolo svolto dai neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori, come abbiamo visto, sono le monoamine serotonina (o 5-HT), noradrenalina (o NA) e dopamina (o DA). Sulle cause biochimiche , sono state formulate varie ipotesi: Secondo quest'ipotesi, la depressione sarebbe causata da un deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina. A supporto di questa teoria sta il fatto che i farmaci antidepressivi aumentano la trasmissione di queste monoamine. Tuttavia, gli antidepressivi alterano molto rapidamente le concentrazioni di monoamine, ma l'effetto terapeutico s'instaura solo a distanza di settimane. Inoltre, non è detto che un farmaco in grado di aumentare molto la concentrazione di monoamine nel vallo sinaptico abbia migliori proprietà antidepressive. Pertanto, appare evidente che il deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina non può essere l'unica causa scatenante la depressione. Questa ipotesi afferma che la depressione non è causata semplicemente da un deficit di monoamine, ma anche da un'alterata sensibilità dei recettori postsinaptici nei confronti di questi stessi neurotrasmettitori. Il concetto che sta alla base di questa teoria è che nei pazienti affetti da depressione, i recettori postsinaptici serotoninergici e noradrenergici sono diventati ipersensibili nei confronti dei loro rispettivi neurotrasmettitori, in seguito alla loro deplezione dal vallo sinaptico. I farmaci antidepressivi, pertanto, indurrebbero un'iposensibilità di questi stessi recettori e ciò spiegherebbe perché l'effetto terapeutico s'instaura solo dopo qualche settimana dall'inizio del trattamento. Con questa ipotesi si mette in evidenza l'importanza che riveste il bilancio reciproco di serotonina e noradrenalina nei processi regolatori dell'umore. Infatti, se il livello di serotonina è troppo basso, si perde la regolazione noradrenergica e ciò può generare alterazioni dei livelli di noradrenalina. Tali alterazioni possono condurre alla mania. Se, invece, è il livello di noradrenalina ad abbassarsi, si perde la regolazione serotoninergica con conseguente alterazione dei livelli di serotonina. Ciò porta alla comparsa dei sintomi tipici della depressione. Questa ipotesi afferma che l'alterazione dell'asse ipotalamico-pituitario-

possa essere in grado di incidere sui livelli di serotonina e noradrenalina

rilasciate dai rispettivi neuroni, compromettendo, quindi, il loro

funzionamento.

In ogni caso, le varie ipotesi formulate dimostrano che la depressione

dal punto di vista biochimico è dovuta - direttamente o indirettamente - ad

alterazioni dei livelli di serotonina e noradrenalina. Questa scoperta porta

alla certezza che, ove ci sia una modificazione biochimica patologia, vi possa

essere anche la cura per ristabilirne l’equilibrio. Ecco che entrano in gioco

gli antidepressivi.

Seguitemi al prossimo post e scoprirete come funzionano, quando si usano

e quali sono...